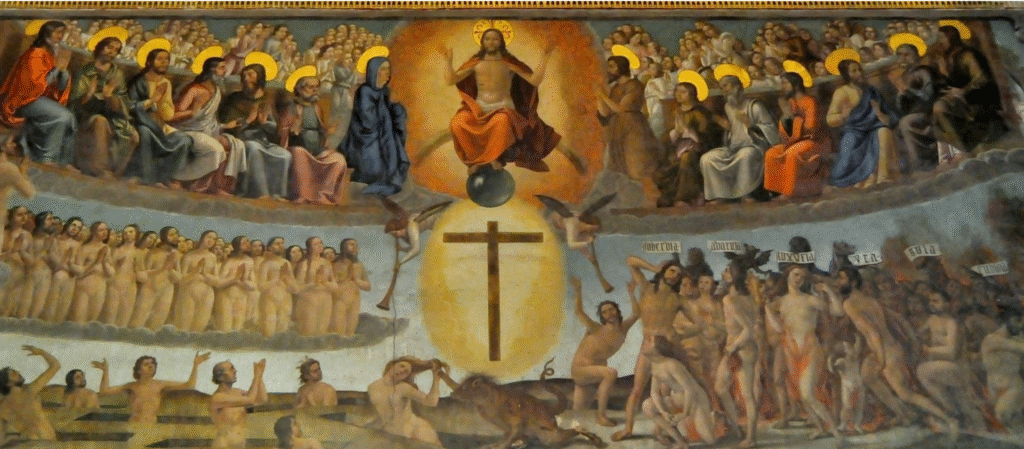

Meditando en una ocasión sobre el juicio al que todo hombre será sometido tras la muerte, me asaltó una duda que quizá muchos se han planteado: ¿cómo es posible que un alma sea juzgada dos veces? La doctrina católica enseña que hay un juicio particular, inmediato tras la muerte y un juicio universal, al final de los tiempos. Pero si en el primero ya se ha dictado sentencia eterna, ¿qué sentido tiene repetir el juicio? ¿Acaso podría modificarse la decisión divina?

El sentido jurídico parece contradecirlo: en el derecho humano rige la res iudicata (la cosa juzgada): una vez pronunciada una sentencia firme, nadie puede volver a juzgar el mismo caso ni se puede recurrir, salvo por error o fraude. Pero en el juicio divino, ¿cabe el error o el fraude? Evidentemente, no. Entonces, ¿por qué un segundo juicio?

Consultando al Doctor Común, hallamos una luz que disipa esta aparente contradicción. En la Summa Theologiae (III, q.59, a.5), el Santo aborda precisamente esta cuestión y da una respuesta que no solo resuelve la duda, sino que abre una profunda reflexión sobre el valor moral de nuestras obras.

Santo Tomás enseña que no es posible emitir un juicio definitivo sobre algo mudable antes de su consumación. Por una parte, el cuerpo permanece sometido al cambio hasta el fin de los tiempos, por eso es necesario que el hombre completo (alma y cuerpo) reciba como tal el premio o castigo que le corresponde.

Pero hay un motivo más: aunque el alma, tras la muerte, queda fija en su elección —ya sin posibilidad de merecer ni de desmerecer—, las consecuencias de sus actos en el mundo siguen desplegándose en el tiempo, influyendo en otros, engendrando frutos buenos o malos. Pues “Dios no juzga dos veces una misma cosa, esto es, bajo el mismo aspecto. Pero no hay inconveniente en que Dios juzgue dos veces una misma cosa bajo diversos aspectos”. Por tanto, el juicio particular decide el destino del alma en cuanto a sus propios méritos, pero no puede valorar plenamente los efectos de sus obras, porque estos aún no han llegado a su término.

El mismo Santo pone ejemplos esclarecedores: el de Arrio y otros herejes, cuyos desmanes siguen causando estragos siglos después de su muerte; y el de los Apóstoles, cuya predicación continúa dando frutos de santidad hasta hoy.

Por eso concluye el Aquinate:

“Pero todas esas cosas están sometidas a la apreciación del juicio divino. De ellas no se puede formar un juicio perfecto y claro mientras dura el curso del tiempo presente. Y, debido a esto, es necesario que haya un juicio final en el último día en el que se juzgue perfecta y claramente sobre cada uno de los hombres y de cuanto le atañe de cualquier modo.”

Este juicio universal, entonces, no repite el particular, sino que lo completa. En el primero se juzga al hombre; en el segundo, se juzga su obra en toda su amplitud, cuando el tiempo haya revelado plenamente sus consecuencias. Solo entonces la justicia divina podrá mostrarse en toda su perfección: premiando el bien que siguió obrando después de la muerte y castigando el mal que continuó extendiéndose.

De este modo comprendemos que nuestras obras no terminan con nosotros. Cada palabra, cada ejemplo, cada acción deja una huella que puede perdurar mucho más allá de nuestra existencia terrena. Somos, sin darnos cuenta, sembradores de bien o de mal, y nuestras siembras seguirán dando fruto cuando ya hayamos sido enterrados.

Pensemos, por ejemplo, en un padre que educa a sus hijos en la fe y la virtud: el bien que siembra en sus corazones puede multiplicarse en sus nietos, y en generaciones futuras; o en un maestro que enseña con rectitud; o en una oración dicha por un pecador; o en un consejo ofrecido con caridad. Son obras aparentemente pequeñas, pero su efecto espiritual puede ser incalculable.

Y, del mismo modo, una palabra mal dicha, un escándalo, una injusticia o una enseñanza errónea pueden prolongarse en el tiempo causando daño a muchas almas. Esas consecuencias no quedan sin juicio, aunque el autor haya muerto hace siglos. La justicia divina, que ve el conjunto del tiempo como un solo instante, espera la consumación de la historia para pronunciar el veredicto final sobre todas esas cadenas de causas y efectos que el hombre ha puesto en movimiento.

Así entendemos que el juicio final no solo revelará la verdad sobre cada alma, sino también la verdad de toda la historia humana. Allí se manifestará el bien oculto y se descubrirá el mal disimulado; se verán los frutos secretos de una oración, los efectos de un ejemplo silencioso, o el daño que una mentira sembró en generaciones enteras. Todo quedará patente ante los hombres y ante Dios.

Por eso, cuando el Evangelio dice que “Non est nim aliquid absconditum, quod non manifestetur” (no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, Mc 4, 22), nos está recordando este misterio. El juicio particular nos mostrará lo que hemos sido; el juicio universal mostrará lo que hemos dejado tras de nosotros. Y en esa revelación se verá, con perfecta justicia, el verdadero alcance moral de nuestras obras: su peso en la historia de las almas.

RM, carmelita ermitaña